【世界遺産登録!】吉田松陰の志を継ぐ維新志士たちを数多く輩出した塾

幕末期に吉田松陰が主宰した私塾。

もともと松下村塾とは、天保13年(1842)に松陰の叔父である玉木文之進が自宅で私塾を開いたのが始まりで、後に松陰の外叔にあたる久保五郎左衛門が継承し、子弟の教育にあたりました。その後、松陰がこれを継ぎ、主宰することになりました。

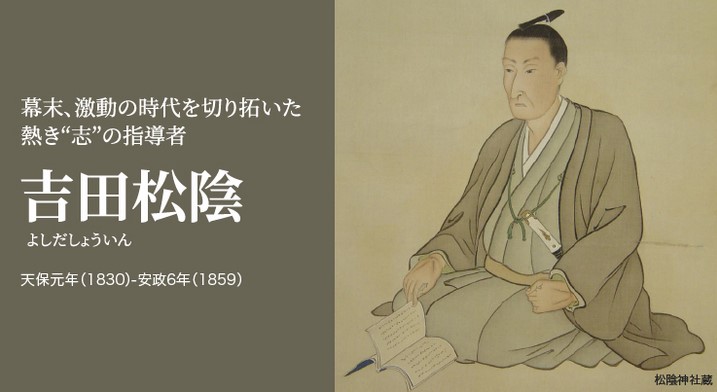

嘉永7年(1854)ペリー来航時に、伊豆下田沖に停泊中の黒船に向かい海外密航を企てようとした罪により、松陰は江戸伝馬町獄へ投じられ、のちに萩の野山獄へ送られます。安政2年(1855)12月に野山獄を出て、実家である杉家に幽囚の身となりました。ここで松陰は、家族や親族に対して自室にて講義をするようになります。そこに近隣の子弟たちが多く参加するようになり、事実上の松陰主宰の松下村塾の始まりとなりました。

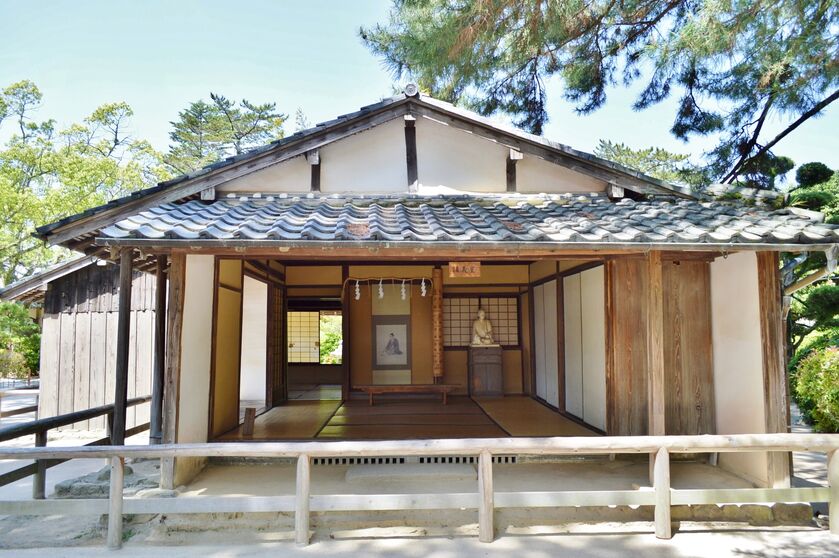

やがて入門者が続出して幽囚室では手狭になったため、安政4年(1857)11月、杉家の宅地内にあった小屋を修理して8畳1間の塾が開かれました。

木造瓦葺き平屋建ての50㎡ほどの小舎で、当初からあった8畳の一室と、後に吉田松陰が増築した4畳半一室、3畳二室、土間一坪、中二階付きの部分からなっています。講義室だった8畳の部屋には松陰の石膏像と肖像画、机が置いてあります。

松陰は身分や階級にとらわれず塾生として受け入れ、わずか1年余りの間でしたが、久坂玄瑞、高杉晋作、伊藤博文、山県有朋、山田顕義、品川弥二郎など、明治維新の原動力となり、明治新政府に活躍した多くの逸材を育てました。

また松陰は、幕末期に欧米の軍事力に危機感を持ち、海防の観点から工学教育の重要性をいち早く提唱し、自力で産業化の実現を図ろうと説きました。松下村塾から輩出された多くの塾生たちが、のちに日本の近代化、工業化の過程で重要な役割を担いました。

当時、この地域が松本村と呼ばれていたことから「松下村塾」という名がつけられました。松陰は、「学は人たる所以を学ぶなり。塾係くるに村名を以てす。」と『松下村塾記』に記し、村名を冠した塾名に誇りと責任を感じ、志ある人材を育てようとしました。

【国指定史跡】

基本情報

| 電話番号 | 0838-22-4643 |

|---|---|

| 住所 | 萩市椿東1537(松陰神社敷地内) |

| 営業時間 | 外観のみ見学自由 |

| 休日 | 外観のみ見学自由 |

| 駐車台数 | 一般車 無料(境内60台、神社前58台)、大型 500円(13台) |

| アクセス | 萩循環まぁーるバス(東回り)「松陰神社前」バス停より徒歩1分 |

| ホームページ | https://showin-jinja.or.jp/ |