|

【目次】 |

| 萩城の歴史 |

萩城は、毛利輝元により慶長9年(1604)に築かれました。

輝元の祖父は、中国地方一帯を統一して勇名を馳せた戦国武将の毛利元就です。 輝元は、豊臣政権下では、安芸・周防・長門・石見・出雲・備後・隠岐七ヵ国および伯耆(三郡)と備中(半国)で112万石の知行を与えられ、中国地方八ヵ国にその威を振るいました。慶長2年(1597)には五大老の一人に任じられ、豊臣政権で政務にあたりました。

輝元は、慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いにおいて西軍の総大将格をつとめましたが、敗戦し、中国地方八ヵ国から周防・長門両国へ減封されました。

萩城跡入口に建つ、毛利輝元公像

萩城跡入口に建つ、毛利輝元公像

新しい城を築くため、城地の選定を始めることとなり、三つの候補地があがりました。

三つの候補地とは、山口の高嶺(こうのみね)と防府の桑山(くわやま)、そして萩の指月山(しづきやま)です。毛利家は徳川幕府と城地を決める交渉の際、第一候補として防府の桑山を挙げました。しかしながら、幕府から場所柄などを尋ねられると、桑山は場所柄はよいものの砂山であり、石垣を築きにくいなどの問題点を答えました。そこで、次に挙げたのが萩の指月山です。指月山について幕府に問われると、指月山は節所(要害の地)であるけれども、奥に引き込み過ぎていると述べました。これを聴いた幕府は指月山が城地に適しているとして、指月山に城を築くことを推奨しました。近年の研究では、毛利側は最初に桑山を挙げながら問題点を挙げて、幕府が指月山を勧めるよう誘導した可能性も指摘されています。

萩は、阿武川の河口部に位置し、分流した松本川と橋本川にはさまれた三角州であり、太田川河口の三角州上の広島(輝元が移封前の居城とした地)と類似点が多くありました。また、河川交通や海上交通によって、築城資材はもちろん貢租や生活物資の運搬にも便利であることから、海と陸と川との接点である河口デルタ(三角州)である萩が、適地として選ばれたのです。

こうして輝元は防長二州の居城地として萩を選定し、日本海に面した標高145mの指月山とその麓に築城を開始しました。

萩城の築城は、慶長9年(1604)6月1日に始まったと言われ、その年の11月11日には、輝元はまだ一部ができただけの萩城に入城し、政務をとり始めました。築城と並行して城下町の建設もすすめ、その後4年の歳月をかけ、慶長13年(1608)に萩城が完成。以後1863年(文久3年)に藩庁が山口に移るまでのおよそ260年間、萩城は毛利氏の居城となり長州萩藩の政庁として機能し、萩は政治・経済・文化の中心地として栄えました。

長州萩藩歴代藩主

萩藩祖 毛利輝元(てるもと)

初代 毛利秀就(ひでなり)

二代 毛利綱広(つなひろ)

三代 毛利吉就(よしなり)

四代 毛利吉広(よしひろ)

五代 毛利吉元(よしもと)

六代 毛利宗広(むねひろ)

七代 毛利重就(しげたか)

八代 毛利治親(はるちか)

九代 毛利斉房(なりふさ)

十代 毛利斉煕(なりひろ)

十一代 毛利斉元(なりもと)

十二代 毛利斉広(なりとお)

十三代 毛利敬親(たかちか)

毛利氏は江戸時代を通じて防長2ヶ国を統治し、萩城はその政治的中心でありました。

しかし文久3年(1863)、13代藩主 毛利敬親は、国事多難のなか山口に藩庁を移すことを決めます。萩は海岸に近く、外国船からの攻撃を防ぐことが困難であるため、本拠地を沿海部から内陸へ移す必要があったのです。山口は、防長2ヶ国の中心付近であり、藩内各地への指揮号令に便利であったことから、萩から山口へ藩庁を移転することとなりました。

以後萩城の機能は縮小されることとなり、明治6年(1873)に政府から萩城払い下げ令が下り、翌年には天守や矢倉、門などがすべて解体されました。築城からおよそ270年を経て、天守をはじめとする城郭の建物は姿を消し、石垣や堀の一部が残るのみとなりました。

明治12年(1879)に、本丸北東隅に毛利氏を祀る志都岐山神社が創建されました。

明治25年(1892)には、旧萩藩士の児玉愛次郎が桜1000本を献納し、現在では本丸一帯が桜の名所となっています。

昭和26年(1951)には、国指定史跡に指定され、その歴史的な環境の保存・整備が図られることとなり、現在は「萩城跡指月公園」として一般に開放され、親しまれています。

| 萩城の構造 |

上空から見た萩城跡と指月山(萩市文化財保護課提供)

上空から見た萩城跡と指月山(萩市文化財保護課提供)

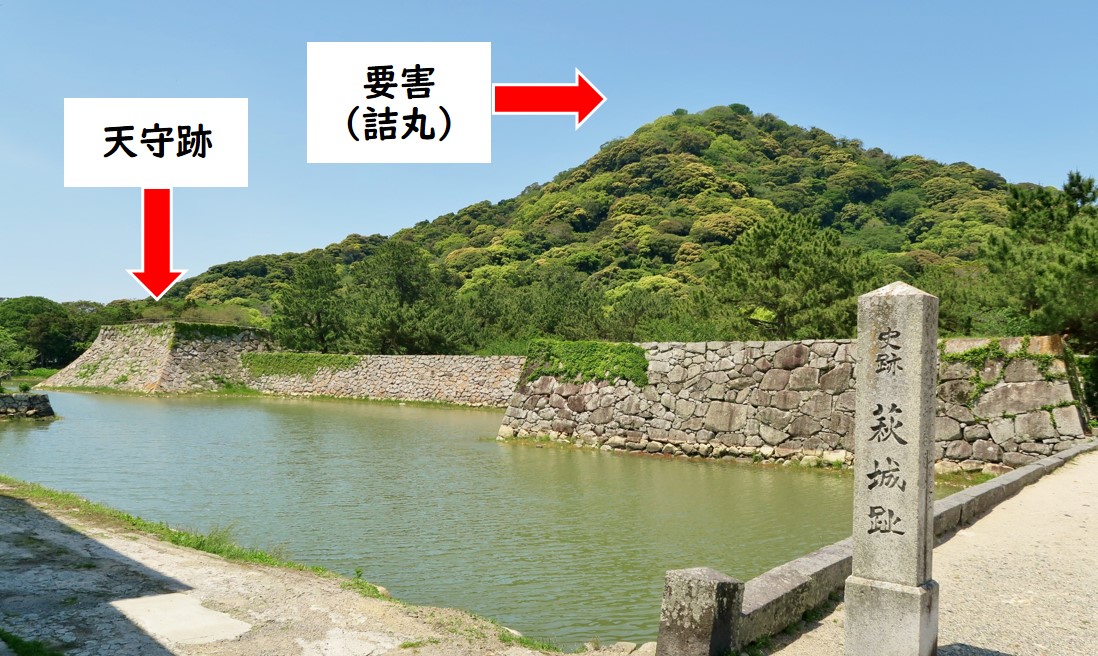

萩城は、指月山山頂の「詰丸(要害)」と、指月山麓の「本丸(天守曲輪)、二の丸、三の丸」で構成されていました。萩城はこの指月山を中心として、山頂の山城と山麓の平城とを合わせた平山城です。

指月山は海に突き出しているため三方を海に囲まれており、萩城は背後の守りを指月山にまかせた梯郭式の縄張でありました。指月山の北側と西側は日本海の荒波が打ち寄せ、切り立った岩の断崖が海中からそそり立つ天然の要害となっており、萩城は海を背にした守勢の城であったといえます。このように、自然地形を巧みに応用して萩城はつくられました。

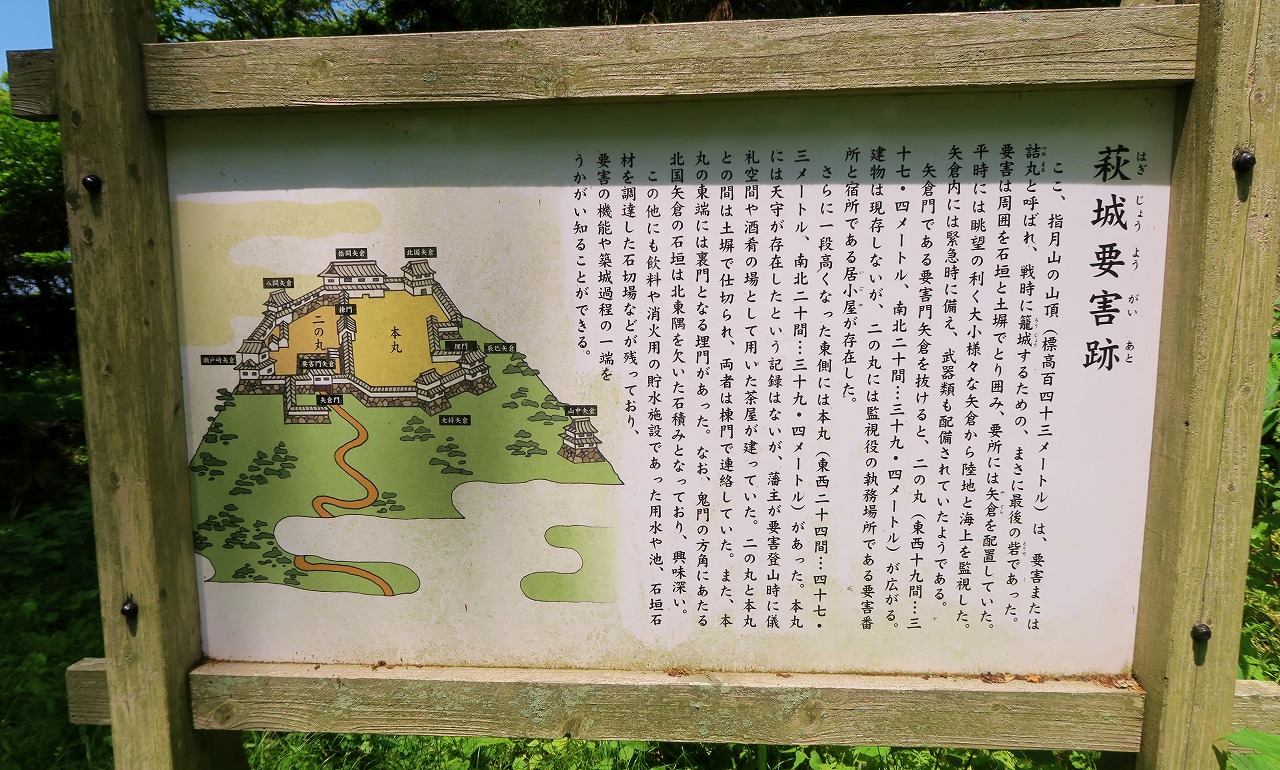

詰丸(要害)

本丸背後にそびえる標高145mの指月山山頂に築かれた要害は、海陸監視の機能を有する純軍事的施設です。

東側の本丸と西側の二の丸の2区画で構成され、周囲を石垣と土塀で取り囲み、要所には矢倉を配置しています。その他にも、飲料や消火用の貯水施設であった用水や池、石垣石材を調達した石切場などが残っています。

山頂までは登山道があり、徒歩30分くらいで登ることができます。つづら折りの山道が続き、中世の山城を思わせます。

石切り場跡

指月山は花崗岩(かこうがん)でできており、詰丸を築くにあたって山頂を平らにしていく過程で切り出した石材が、そのまま石垣として利用されました。現在も鏨(たがね)の跡が刻まれた大きな石や、石材を切り出した矢穴痕が多数残されています。

山頂からの景色

木々の隙間から城下町など市街地が一望できます。城下町は、橋本川と松本川に囲まれた平坦な三角州に開かれました。

本丸・二の丸・三の丸

指月山の南麓に、天守や藩主の御殿のある本丸(天守曲輪)を配置し、本丸を取り囲むように東・西・南の三方に二の丸、三の丸を区画していました。

本丸部分には5層の天守があったほか、萩藩庁で城主の住まいでもある本丸御殿があり、藩主の居所や大奥、藩の役所などが置かれていました。城は三重の水堀で守られていて、本丸・二の丸・三の丸は内堀・中堀で区切られ、上級家臣の居住地であった三の丸(堀内地区)はさらに外堀で城下町と隔てられていました。二の丸の東側には、回遊式の庭園である東園のほか、毛利家の菩提寺や鎮守社などが配置されました。

慶安五年 萩城下町絵図(萩博物館所蔵)

慶安五年 萩城下町絵図(萩博物館所蔵)

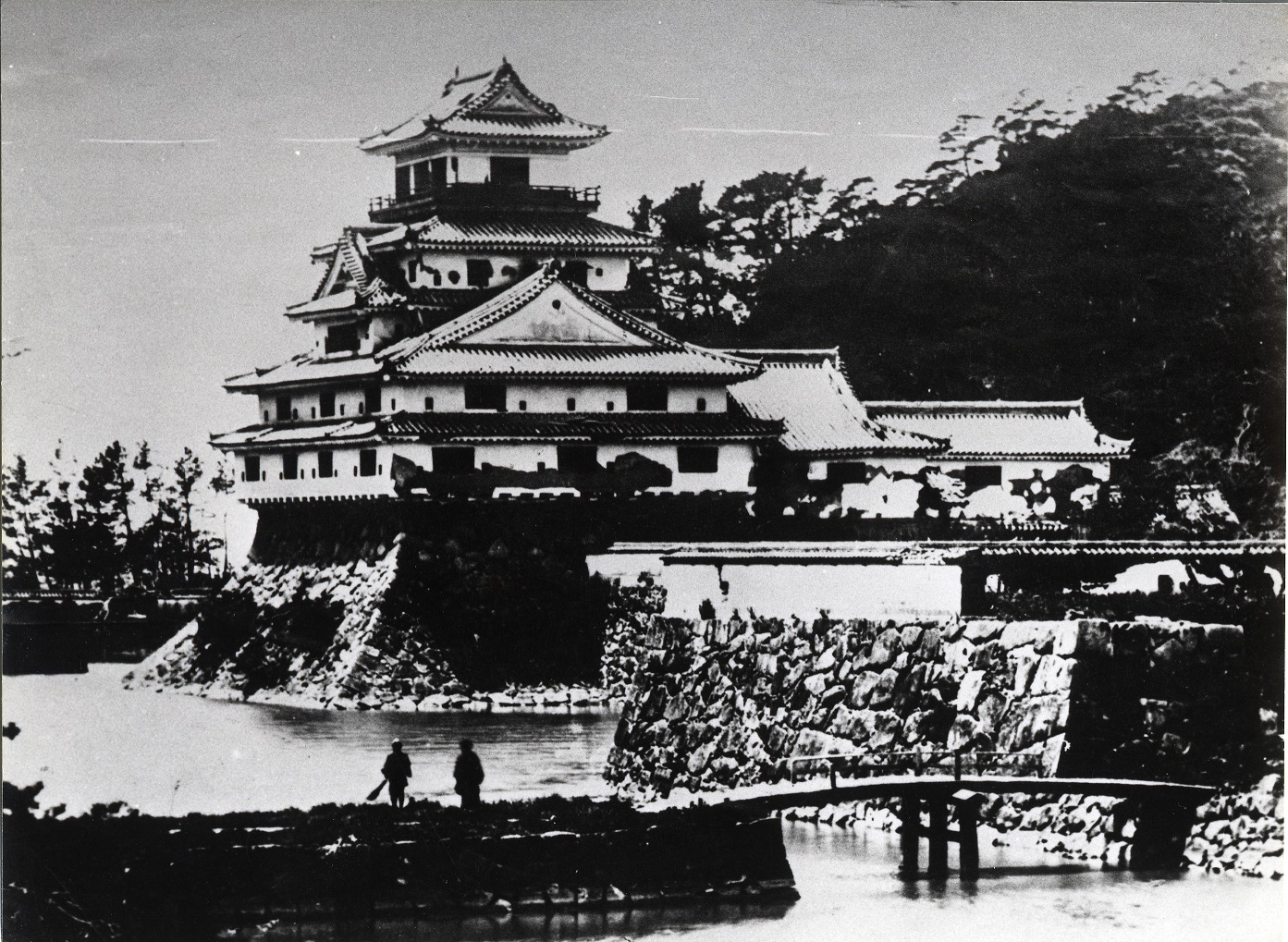

上の図の中央下あたりに天守の絵が描かれています。ここには、かつて5層の壮大な天守がそびえていました。

萩城の天守は、1874(明治7)年まで現存していたため、明治初期に撮影された古写真が残っています。

萩城古写真 明治時代初期の萩城(萩博物館所蔵)

萩城古写真 明治時代初期の萩城(萩博物館所蔵)

高さ8間(約14.4m)、下層は東西11間(19.8m)、南北9間(16.2m)の5層の白亜の天守で、最上階は高欄をめぐらした、望楼型と呼ばれる桃山期の形式を示すものでした。天守一階は、天守台石垣から大きく張り出し、床面には石落としが配され、高い防御を誇る城でもありました。

萩城天守の完成は、慶長13年(1608)頃とされています。

萩城天守の往時の姿をVRで再現!

*スマートフォンまたはタブレットでご覧ください

明治元年 萩城下町絵図(萩博物館所蔵)

上の図は、明治元年(1868)頃に描かれた城下町絵図です。

絵図は上部を北とし、川にはさまれた三角州の左上部分が、萩城のあった指月山です。城は軍事機密なので、雲形で隠されています。

白い部分は侍屋敷で、武士の名前が書かれています。外堀で囲まれた三の丸・堀内には重臣たちが広大な敷地に屋敷を構えていました。外堀よりも東側の城下町エリアでは小さく仕切られた区画がたくさん並んでいるのと見比べると、屋敷の大きさがわかります。赤い部分は寺社で、町屋(商家)は町ごとに色分けされています。緑色は田畑と百姓の住まいを表しています。

このように、萩城三の丸は外堀で厳格に区切られていました。堀には三本の橋がかかるのみで、それぞれ北の総門・中の総門・平安古(ひやこ)の総門があり、昼間は門番が常駐して人の出入りを監視しており、夜は門が閉じられて、鑑札を持った者しか入れませんでした。

北の総門は平成16年、萩開府400年にあたり復元され、往時のようすを見ることができます。

江戸時代の古地図を現在の地図と比べてみると、町割りや道が現在もあまり変わっていないことがわかります。萩は、いまでも「江戸時代の古地図が使えるまち」なのです。

| 見どころ |

天守跡(てんしゅあと)

現在は、高さ約11mの天守台の石垣が残っています。かつてここに、5層の壮麗な天守が建っていました。

石垣の形状は、裾が大きく広がり下部の勾配は非常に緩やかですが、上にいくにつれ途中で勾配が変化し、上部では急に反り上がっています。三角州という軟弱な地盤の上に、5層の天守という大規模な建物を設けるにはこの形状が大変有効であり、天守を支えるために力を分散し重さを逃すよう工夫されたものです。

石垣全体が美しい曲線を描いており「扇の勾配」ともよばれています。

水堀に反射する姿も美しく、夜間はライトアップされます。日没~22:00(通年)

水堀に反射する姿も美しく、夜間はライトアップされます。日没~22:00(通年)

花江茶亭(はなのえちゃてい)

花江茶亭は、安政の初め(1854)ごろ、13代藩主・毛利敬親が三の丸内の橋本川沿いにあった別邸 花江御殿(川手御殿・常盤江御殿)内に造った茶室です。幕末の多事多難のおり、この茶室で敬親は支藩主や家臣たちと茶事に託して時勢を論じ、国事を画策したといわれています。維新後、譲渡されましたが、明治22年(1889)ごろ品川弥二郎らが主唱してこれを買い取り、指月公園内の現在地に移築しました。

通常は非公開ですが、不定期で開庵し、呈茶席を実施しています(有料)

志都岐山神社(しづきやまじんじゃ)

萩城跡、指月公園内にある神社。かつての県社で、毛利元就、隆元、輝元、敬親、元徳の五柱を祭神として、初代から12代までの萩藩歴代藩主が祀られています。

万歳橋(ばんせいばし)

萩城本丸跡にある指月公園内の志都岐山神社前の庭池に架かる石橋。もともとは長州藩校明倫館聖廟(孔子を祀る施設)前の池に架けられていたもので、明治維新後に移築したものです。

橋は花崗岩で造られており、長さ4.05m、幅員3.15mの直橋で橋脚はなく、両岸の石垣の橋台に2本のアーチ式橋桁を渡し、その上に10箇の短冊石を横に並べています。高欄の橋柱は左右5本ずつで、中国風のデザインを施した太鼓橋です。

石垣など

萩城の建築資材は周辺からまかなわれており、石材には主として指月山近辺の花崗岩(かこうがん)が用いられました。

指月山は、約1億年前に地下にあった巨大なマグマだまりが冷え固まって岩石(花崗岩)となり、長い年月をかけて地表に現れたものです。花崗岩は、非常に硬く耐久性に優れています。指月山の東側の海岸沿いや海中には、石垣の石材を切り出した際の矢穴痕を残す花崗岩が多数残っています。

また、指月山から海をはさんで4~5㎞北東に位置する「笠山」には、かつて萩藩公用の石切り場がありました。ここで切り出された安山岩(あんざんがん)は船で指月山へと運ばれ、萩城の石垣や、城下町の区画づくりに使用されました。

二の丸南門跡

かつてここに中堀がありましたが、埋め立てられて現在はその姿をとどめていません。

堀の南側中央にあった南門は、二の丸の入口のひとつでした。枡形虎口(ますがたこぐち)の石垣が残存し、大きな石を積み上げほぼ垂直に立つ石垣には巨大な鏡石や、石を縦に置いた竪石も見られます。

石垣のそばに、萩藩祖である毛利輝元公の像があります。

萩城本丸の正門、本丸門跡の石垣

枡形門の土台となる高さ約3.6mの石垣が残ります。(指月公園料金所そば)

雁木(がんぎ)

雁木とは、城壁石垣に直交して登る石段のこと。本丸門から天守台に続く石垣の内側には、長大な雁木が設けられており迫力があります。写真奥、雁木の西側に天守台があります。

合坂(あいさか)

左右二方向に分かれ、城壁石垣と並行に登る石段のこと。萩城跡では多く見られます。

向かい合うようにV字に配置されたものもあります。

| 萩城天守をVRで再現! |

かつてあった5層の天守をVRで再現!

扇の勾配とよばれる美しい反りがみられる天守台にそびえる天守の姿をVRで再現しています。お手持ちのスマートフォンやタブレットでご覧ください。

|

萩城跡・指月公園料金所にて、タブレットPCの無料貸出しを行っていますので、 |

| 日本100名城 |

平成18年(2006)に日本城郭協会が発表した「日本100名城」に、萩城が選ばれています。

日本100名城について(日本城郭協会ホームページ)

萩城跡指月公園料金所に、100名城スタンプを設置しています。

| 萩城入場記念「御城印」 |

毛利家の家紋である「一文字三ツ星(いちもんじみつぼし)」と「沢瀉(おもだか)」がデザインされています。

萩城跡指月公園料金所にて販売しています。500円

画像.jpg)

| 花のみどころ |

【春】ソメイヨシノ・ミドリヨシノ

萩城跡指月公園は、春は約600本のソメイヨシノが咲き誇る桜の名所です。

春には石垣と桜のコントラストが美しいお花見スポットに。(見ごろ/3月下旬~4月上旬)

また園内には、萩でしか見ることのできない珍しい桜「ミドリヨシノ」が1本あります。純白の花びらにガクの緑色が透けて見える美しい桜で、山口県の天然記念物に指定されています。(見ごろ/3月中旬~下旬)

【秋】つわぶき

秋には、約5,000株のつわぶきが見ごろを迎えます。参道や石垣の周辺、花江茶亭周辺などで、鮮やかに咲く黄色の花を見ることができます。(見ごろ/10月中旬~11月中旬)

【冬】サザンカ(日本の自生北限地のサザンカ)

指月山のサザンカは、本州で唯一自生する「自生北限地」で、枝先に直径5~7センチの五弁の白い花を咲かせます。(見ごろ/10月中旬~12月下旬頃)

| 萩城下町について学ぶ |

萩博物館では、「萩城下町」にかかわる資料や情報を厚く展示しています。

長州萩藩は約260年も存続しました。その長い歴史の一端を、萩城を居城とした毛利家歴代藩主に関する多彩な実物資料を通して紹介します。

萩博物館ホームページ